Palline rosse bacate senza verme e lucine sul punto di fulminarsi addobbavano la plastica verde proliferante sull’insegna del ristorante – sarà questo?! – disse una ragazza con l’orologio rotondo con cinturino di pelle nero e quadrante bianco al polso – sono già le ventuno e quarantacinque! – e si strinse nel cappottino impellicciato quasi volesse rimpicciolire per difendersi dai refoli tagliaossa della temperatura scesa sotto lo zero – Google dice che siamo arrivati, ora mando un vocale agli altri – la rassicurò l’allampanato fidanzatino senza guardarla, tirando fuori una sigaretta dal taschino della camicia troppo grande di flanella rossonera a scacchi, con un sorrisetto da botta che sale – mi avevi detto che non avresti fumato, a Natale – il sorrisetto di lui si allargò lievemente, illuminato dallo schermo del Samsung poeticamente celebrato dal nuovo videospot di Fedez – infatti oggi è il tre dicembre! – lei soppresse l’istinto di tirargli la pochette nei denti – io entro, mi sto congelando! – quel ragazzo dal cervello poco fino e dalle scarpe fosforescenti, le piaceva parecchio, inoltre non voleva rovinare la serata, almeno, non subito.

Un cameriere l’accompagnò al tavolo per quattro prenotato online – mi scusi, potrei avere una forchetta? – si sentiva impacciata a mangiare con le bacchette e anche se le posate non erano cool in luoghi simili, era contenta di concedere un piccolo strappo al tacito tomo di regole di coppia che li aveva tenuti insieme oltre tre anni, nella buona e, soprattutto, nella cattiva sorte di liceali ancora poco vogliosi di morte, ma le scritture non troppo sacre della loro chiesa erano state riscritte un sacco di volte e adesso, le navate e le volte appiccicate con la Coccoina sembravano sul punto di cedere – ecco a lei la forchetta, signorina! – e lei, impugnata la posata, cominciò a sovrapporre solchi sulla tovaglia e a pensare a quando l’aveva visto la prima volta in discoteca, a quando dopo un bacio Vodka Lemon lui le aveva chiesto il nome e, presole il telefono, aveva digitato il suo numero e un cuoricino, per poi tornare in pista a spremere limoni e cuoricini con altre ragazze – ehi micia, ma sei matta? – le sibilò all’orecchio posandole un palmo cadaverico sull’acromion che lei, toltasi il cappottino impellicciato, metteva in bella mostra anche d’inverno, perché lui per il suo diciottesimo compleanno le aveva regalato un tatuaggio e lei aveva scelto una gatta, ma in un posto che non si vedesse tanto, e invece lui la voleva vedere, perché era il simbolo del lavoro che stavano facendo per crescere come coppia e rimanere uniti, diceva, e lei l’aveva accontentato, ma lì per lì era scoppiata a ridergli in faccia, perché si tradivano a vicenda tutti i martedì sera, o quasi, negli spogliatoi della piscina – ma cosa fai con quella forchetta, scemina! – e le stuzzicò la guancia con i denti, lasciandole sulla pelle un’impronta di bava tiepida e nicotina – gli altri stanno arrivando, posso parcheggiarmi accanto a te? – lei si asciugò la guancia con il dorso della mano e continuò a sovrapporre solchi sulla tovaglia.

Giunta l’altra coppia, lui allungò il pugno verso quello di un ragazzo con barbetta, ciabatte da doccia ai piedi e felpa nerd blu notte con stampati i pianeti, le stelle e i satelliti di Giove – come quando fuori piove! – le nocche si respinsero a suggellare un’atavica intesa tra maschi alfa – zio, ma è strafiga ‘sta felpa! – il ragazzo nerd si sedette di fronte alla fidanzatina dell’altro, che fermò la forchetta – ce l’avevo anche alla tua festa in campagna, quando siamo rimasti soli a fumarci una paglia dopo la partita a Munchkin, non ricordi?! – lui si prese la testa tra le mani, come per materializzare il ricordo – sketch! – esclamò con un sorrisetto – siamo o non siamo best friends?! – e prima che l’altro replicasse, una biondina con girocollo viola a maniche corte e cravattina rosa si sedette sbuffando vicino al ragazzo con camicia di flanella a scacchi, completando il chiasmo – raga scegliamo ché c’ho fame? – arrivò il cameriere e il ragazzo nerd ordinò – un tre, un dodici, un ventisette, un trentatré, un nove e… un altro nove! – quindi si allontanò dal tavolo – scusatemi ma ho una chiamata veloce da fare – e la biondina – per me uguale, basta che se magna! – l’altra, invece, posò la forchetta sul labbro inferiore, premendo la lingua sui rebbi mentre scannerizzava con gli occhi il fidanzatino che diceva – anch’io prenderei un tre… un altro tre… poi un settantadue… un ventuno, anzi no, un ventiquattro… un ventotto… e un cinquantaquattro! – mancava solo la ragazza della forchetta – scegli tu per me, amore, devo andare in bagno, scusate la maleducazione – e il fidanzatino disse – miao! – in segno di approvazione.

Tutti i piatti ordinati erano sul tavolo, solo il quadrato di solchi sovrapposti disegnato dalla fidanzatina era rimasto religiosamente immacolato, la forchetta sdraiata in diagonale – li vado a chiamare, se no si fredda tutto! – esclamò il ragazzo dal cervello poco fino lanciando un sorrisetto alla biondina, che non alzò lo sguardo dal telefono e non disse niente, così lui trascinò il suo metro e novantadue verso il bagno dei maschi, socchiuse la porta e vide tre cose riflesse dall’estremità sinistra dello specchio: 1) il tatuaggio della gatta sull’acromion della sua fidanzata; 2) i jeans abbassati del suo best friend che le afferrava le caviglie; 3) l’espressione di lei che, aggrappata al pisciatoio con una mano, si chiudeva la bocca da sola con l’altra, affinché l’orgasmo non rimbombasse nello spazio piastrellato di bianco.

Richiuse piano la porta e premette la fronte sul legno, stringendo la maniglia, perché non voleva che altri la vedessero così, non voleva che lei sapesse che lui sapeva, avevano lavorato molto su questo, la gatta era il simbolo della loro unione e anche se non l’aveva mai tradita in tre anni, da quando si erano ufficialmente messi insieme, forse lei pensava che lui l’avesse fatto, e aveva bisogno di sfogarsi in quel modo per preservare la sua comfort zone o roba del genere, perché era una tipa complicata, diceva lei, una fru fru nonostante studiasse fisica teorica, dicevano i suoi compagni di corso, una che non metteva le mutandine sotto i suoi miniabiti firmati e, sì, in piscina si era iscritta perché lui faceva l’istruttore di nuoto, ma lei in acqua si vedeva ben poco – micia c6? – scrisse su WhatsApp, e sentì un fragoroso PLIIIN! vibrargli sulla fronte attraverso il legno della porta del bagno e una parolaccia e un frettoloso fruscio di vestiti, quindi tornò alla tavola imbandita – allora? – chiese la biondina senza alzare lo sguardo dal telefono, lui rivolse un sorrisetto alla forchetta coricata in diagonale sul quadrato di solchi sovrapposti, prese la giacca con le sigarette e uscì dal ristorante.

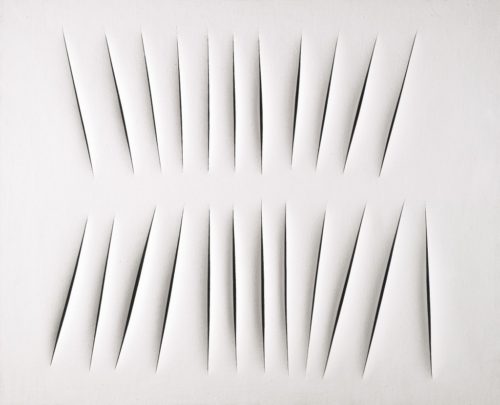

L’Inesistente

Credits: Lucio Fontana, Concetto spaziale, Attese, 1965